Ссылки на предыдущие части доступны в прошлых материалах.

Часть пятнадцатая: Квартал красных фонарей.

Не поверите, но мы с вами входим в некогда одну из самых грязных, неустроенных, неухоженных частей Архангельска. Если хотите, место блуда, беспутства, пьянства, разврата, и всех человеческих пороков. Архангельский «район красных фонарей». Такой долгое время представала всякому тянувшаяся вдоль берега Северной Двины, от улицы Шубина до улицы Гагарина, Солдатская слобода.

Ох, и пованивал наш городок до XIX века, однако! То сальный берег с трупами морских животных, грудами кож да ямами для топления сала. То Солдатская слобода со всеми «прелестями» человеческих пороков. По мнению местных профессионалов, «интереснейший участок города» появился в Архангельске в начале Северной войны, развязанной Петром I за выход на Балтику. Император не без основания опасался, что шведы отомстят нападением на единственный русский морской порт — Архангельск. Так в дельте Северной Двины, на морских подступах к городу появилась Новодвинская крепость, остатки коей десятилетиями стерегли на острове Бревенник вначале советские, а после и капиталистические заключенные. В городе же увеличили гарнизон, расселив Устюжский полк в месте, кое-получило название Солдатская слобода.

Прежде здесь обитал самый замухрыжный слой архангелогородцев: нищие, пьяницы, проститутки, в общем, народец беднейший, давно наплевавший на бытовые условия и собственную судьбу. Можете представить, сколь веселая житуха закипела тут с поселением крепкого мужского солдатского контингента. Но, в конечном итоге, именно появление военных вывело сей городской район из разряда грязнющего, облюбованного всяческим отребьем рода человеческого.

Лишь не желая нарушать неспешное географическое шествие по набережной, мы слегка отвлечемся от застройки Солдатской слободы. Вот этот городок, от Суворова до Комсомольской, увы, тоже не понаслышке знаком большинству архангелогородцев. Первая городская больница скорой помощи с шикарным кардиологическим корпусом вдоль набережной. Окна платных одно, двухместных палат, выходящие на Северную Двину, раскрывают болящим вид не менее крутой, чем в дорогущем отеле «Пур-Наволок». С учетом скромной платы, сие лечит дополнительно. В городок мы непременно войдём, только с другой, Троицкой стороны. Пока же остановимся на Лопарской улице, нынешней Комсомольской.

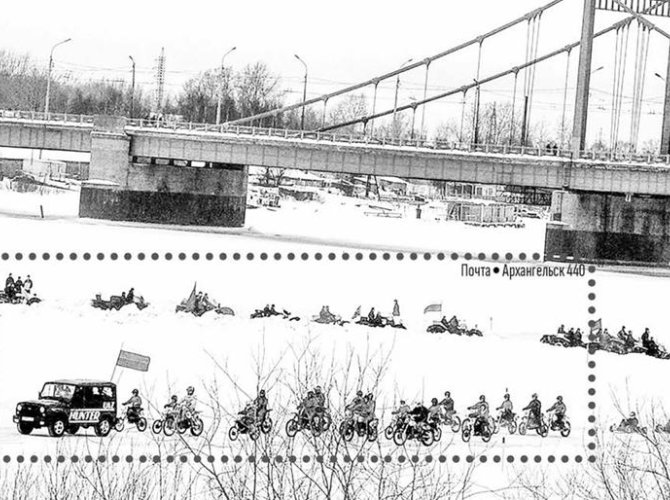

На средства, собранные офицерами Устюжского полка, в центре Солдатской слободы построили Троицкий храм, когда Комсомольская была даже не Лопарской, просто Четвёртой. В место, где ныне здание советской типовой постройки школы N1, упирался мост через Северную Двину. Да-да, горожане из Соломбалы выезжали на улицу Пятую, на пространство, кое в «красном веке» занимал кинотеатр «Искра». Это ныне Троицкий храм как-то визуально отстранен от сюжета городской жизни. А в XIX веке он доставлял архангелогородцам приятное эстетическое удовольствие, поскольку был церковью, близко расположенной к воде. Всякий проезжий по мосту с высоты любовался им, стоящим у самой реки.

С самым уютным из всех архангельских храмов внутренним двориком, Троицкая церковь ныне ведет себя более чем скромно. Из её достопримечательностей и биография батюшки, окормляющего сей архангельский приход.

Судьба священника Троицкого храма прочно связана с Горбачевской перестройкой, переломом истории, на котором в некой растерянности оказалась не только бывшая Советская империя, но и Православная церковь. Московский патриархат слегка оторопел перед внезапно открывшимися возможностями проповедовать невероятно свободно.

Патриархия оказалась не готова к столь массовому походу за возвращением заблудших атеистических душ в лоно церкви Иисуса Христа. Катастрофически не хватало пастырей. Тогда священников начали готовить… заочно!

От батюшек не требовали духовного образования. В пастыри рекрутировали кого можно. Современный батюшка Троицкого храма тоже продукт Перестройки. Скажем так, рекрут первой, с проблесками православного романтизма, волны. Тогда в святые отцы ушло много парней из… рок-музыки! Разные пути-дороги ведут в храм. Оказывается, и рок-н-рольный тоже. Рок-музыкантов в архангельских храмах немало. Служит в церкви барабанщик самой яркой и шумной архангельской хард-панк-группы восьмидесятых «Святая Луиза» Владимир. В Онеге один из самых харизматичных северных приходских священников, вернувший не только службы в старинный мощный городской храм, поставленный по велению Екатерины, когда Онега приобрела статус города, но и само здание церкви в Архангельскую епархию. Отец Александр нашёл понимание у влиятельных онежан, сподвиг рядовых прихожан, и всем миром они вернули своему храму, Онеге и небу колокола. Онежский звон особенно хорош над бескрайними просторами.

Флейтист некогда культовой архангельской рок-группы «Сцена» Константин уже не первое десятилетие регент хора красивейшей Никольской церкви на набережной Северной Двины. Учившийся у него игре на флейте сессионный музыкант рок-групп «Лаборатория», «Сцена» и даже «Святая Луиза» Алексей как раз и служит священником Троицкого храма. Когда нас, всех перечисленных, сводила бурная рок-н-рольная юность, не только мне, даже им в голову не приходило, что станут православными проповедниками.

Троицкий храм на набережной, с колоколами, в долгострое восстановительного ремонта прихожанами любим. Его настоятель в глазах паствы отличается по нынешним временам бессеребреничеством. При крещении бесплатно дает крестик, за церковные требы иногда не берёт презренный металл. За что батюшку называют щедрым и уважают…

Мост через Северную Двину давно съехал с улицы Лопарской, упершись в Гагарина. А улица получила название Комсомольская. Прикрепление к ней такого имени было странно тогда и странно теперь. Комсомол после войны считался передовым энергичным веселым молодым настоящим республики. С какого перепугу называть комсомольским сплетение грязненьких коротеньких проулков, которые из-за нелепости построек имели вместо наименований только номера: 3,4,5… Причем, дома выглядели совсем не городскими. Да таковыми и не были, поскольку большинство скопившихся тут строений были поставлены без всякого городского плана, кое-как. Груда частных деревянных домишек, разобранных в дальних деревнях и переправленных сюда по рекам. Жили скопом, в грязи.

Не могу не передать вам коротенькие воспоминания Нины Шагиной, которая вышла замуж за архангелогородца, чей отец, теперь её свекор Александр Шагин лично прокладывал мамонтовскую железную дорогу от Обозерской в Архангельск! Шагины — фамилия для Архангельска историческая. Семейство жило в собственном доме на левом берегу Северной Двины, в Исакогорке. Моста ещё не было, переправляться через Двину каждое утро на «Макарках» утомительно, молодые решили снять жильё в городе. Какое-то время вернувшиеся из Москвы молодой офицер Павел Шагин и его юная жена Нина, специалист молочного производства, жили так:

— Сняли комнату на Четвертой улице, что переплеталась с Комсомольской. Хозяев звали «лодемскими стариками». Когда-то они жили в деревне Лодема, но решили перебраться в город. По реке сплавили свой дом и восстановили его тут, у Комсомольской. Таких хозяев здесь было много. Если честно, мы снимали не комнату и даже не жилой угол, а… кусок кухни! Интерьер нашего жилища был таков: гардероб из простых строганных досок, вместо двери занавесочка из марли. Тогда это считалось нормальным. Все жили скромно.

Всё изменилось, когда в Архангельск приехал Никита Хрущёв. Вернёмся к рассказу очевидца событий, Нины Григорьевны и Павла Александровича Шагиных:

— Катер с ним причалил в районе Красной пристани, недалеко от Драмтеатра. Поглазеть на Хрущева народу сбежалось видимо-невидимо. Все махали ему руками, улыбались, радовались. Он тоже выглядел приветливо. Такой полный, бойкий, прошёл буквально в шаге, при желании можно было коснуться рукой. Огромное количество охраны, сопровождающих. Речей принародно не произносил, так что мы его не слышали. Но перемены после приезда Никиты Сергеевича город почувствовал сразу. Сейчас многие вспоминают про кукурузу и снижение северных надбавок. Но все почему-то забывают, что именно после его приезда Архангельск начал интенсивно строиться. До того он был деревянным городом, в домишках которого царила невероятная скученность людей. Жили в большой тесноте, буквально друг у друга на головах.

После отъезда Хрущёва в городе были заложены первые пятиэтажные жилые дома в таком количестве, что это стало уже заметно. Две пятиэтажки высились среди старых деревяшек и на том месте, где мы когда-то снимали у лодемских стариков угол кухни. В одном из них, по Комсомольской, 10, на первом этаже дали квартиру и нам. Трехкомнатную! В панельном доме! Как хотите, но то было счастьем для всякого советского архангельского человека.

Пожалуй, очередной дилетантской вольностью будет не совсем к месту замечание. Естественно, первого секретаря ЦК КПСС или как там у них тогда это называлось, архангельский обком партии ждал с содроганием и испугом. Готовились, а как же. Для единственной ночёвки в Архангельске Никите Хрущёву, не то, чтоб отгорохали, но добротно и быстро построили, не хоромы, конечно, и всё-же вполне такой кирпичный двухэтажный домик на берегу Северной Двины, неподалёку от мореходки. Никита, как и Иосиф Сталин, всё же отличался серьёзной скромностью от многих советских вождей. На персональное жилье на одну ночь даже не взглянул. Думаю, если б архангельские коммунисты на этом попробовали настоять (ночёвка в «персоналке» на двинском берегу), то головы бы не полетели, а вот кресла в партийных кабинетах освободились бы точно… К слову, «дом для Никиты» на который Хрущёв даже не взглянул, жив и даже здравствует. В виде крохотного уютного экологического отеля.

Когда Лопарскую переименовали в Комсомольскую, она, из-за старых бывших деревенских домишек, выглядела, как дряхлая ветхая старуха. Сегодня, уже из панельных «хрущёвок», опять выглядит безвозвратно обветшавшей. При чём тут «комсомольский задор»? Впрочем, он был! Да ещё какой!

Получив от социалистов название Комсомольская, улица, начинающаяся Троицкой церковью, в середине советского времени стала нарицательной. Поколению архангелогородцев 60-х, 70-х прошлого века в первую очередь запомнилась названием… городской

банды! Это только советским идеологам казалось, что на подконтрольную им территорию СССР не проникают веяния иного мира. Ничего подобного. Джаз, рок-н-ролл, рок-музыка, секс-революция, легкие наркотики, «поколения цветов» — всё это, «буржуазное», чудесным образом жило и в советском юном обществе. И банды в советском Архангельске тоже были. Может, не такие продвинутые, как в культовом фильме «Банды Нью-Йорка», но тоже по-своему «не лыком шиты».

Никогда юный Архангельск не дрался столь много, массово и смачно, как в советское время брежневского застоя. Дрались окраины и центральные районы. Дрались танцевальные площадки. Дрались кафе и рестораны. Дрались дворы. Дрались парни и девчонки. Дрались гопники в ГПТУ. Дрались на катке и на стадионах. Дрались болельщики «Водника».

Когда в бой вступали городские банды, в ход шли отнюдь не шутейные подручные средства: цепи, кастеты, штакетник заборов, короткие деревянные колья. А вот ножи, как рассказывали участники таких битв, не брали принципиально. Все-таки странные те советские времена: похоже, в ту пору человеческую жизнь ценили больше и государство, и сами граждане.

Советский Архангельск был поделен бандами на районы города. И назывались тоже по территориальному признаку: «сульфатские», «маймаксанские», «варавинские», «вологодские», «урицкие». Какое-то время «комсомольские» считались самыми отчаянными. Теперь Комсомольская — тихая спокойная улица старых «хрущёвок».

Жители этого дома не раз признавались, сколь приятно ныне им просыпаться под малиновый перезвон новых колоколов Троицкой церкви. У колокольного ансамбля негромкий, но очень стройный лад. Поверьте, эти горожане знают, о чём говорят, поскольку сей дом на улице Правды, ныне Выборнова, в советские времена был построен специально для них, артистов и работников знаменитого хора Антонины Яковлевны Колотиловой. Для города прецедент невероятный, для времени и тех властей — благородный. Дом Северного хора имел на первом этаже репетиционные холлы, верхние этажи служили квартирами его знаменитым певицам, музыкантам, танцорам.

Пятиэтажный, сейчас он выглядит не столь успешным. По крайней мере, нынешний творческий офис Государственного академического народного, выстроенный в эпоху брежневского застоя, более соответствует размаху коллектива, его статусу. Однако, дом Северного хора у набережной Двины уютно сохраняет ощущение творческого времени, несмотря на то, что десятилетия второй российской смуты попытались исказить его историю.

Перестройка вселила сюда некий частный магазин «Гермес», несчастная история коего связана с громкой публичной, но, увы, не исключительной для эпохи развала СССР и накопления первичного капитала, семейной трагедией. Когда основополагающие ценности не просто меняются, а на какой-то период исчезают вовсе. В том конкретном случае сын хозяина «Гермеса» не справился с психологической ломкой перехода из социализма в капитализм. Парень убил мать, отца, всю семью. Трагедия, не единственная в истории Солдатской слободы, мы же помним, каким этот райончик был в прошлых веках.

Догадываясь о непростом магнетизме места, каждое время пыталось изменить, исправить, улучшить ауру этого района. Петровская эпоха поместила солдатский гарнизон. Следующая выстроила на деньги офицеров Троицкий храм. Советская поселила сюда лучший и самый статусный из своих творческих коллективов.

Когда здание построили, оно выглядело выше соседских. Благодаря размерам мастерских архангельских художников на последнем этаже. Его прозвали «высоткой».

Певицы, музыканты, танцоры прославленного коллектива жили в этом доме в отдельных квартирах, но семьей дружной, творческой. Понятное дело, ни одна свадьба не обходилась без красивого пения. Но пели и… на похоронах. Так было принято в северных деревнях, и хористов тоже провожали в последний путь пением, поскольку всякий из них — персональный куплет славной биографической песни хора.

Увы, не виден больше дом Сутягина. Он как-то скрашивал удручающий индустриальный пейзаж. Странное, вычурное, непутевое детище. Откровенный выпендрёж. Между тем, несмотря ни на что, здание на десятилетия оказалось единственной современной архангельской достопримечательностью. Архитектурная доминанта. Невероятная квинтэссенция реалий и абсурда. Заработал дядька денег. Построил дом в Соломбале, на зачуханном Мосеевом острове, видавшем, по легенде, Петра I. Деревянный, да такой, что оказался самым высоким в мире, попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Специфика накопления первоначального буржуйского капитала такова, что не обходится без криминала. Дядька дом построил. Однако, сел в тюрьму. Нет, никого не убил, не украл в особо крупных размерах.

Вроде, как запер в помещениях, коим причиталось стать новым рекордом книги Гиннеса, некоего должника. Отсидел кооператор от звонка до звонка. Пока сидел, дом не то, чтобы ветшал, но становился серым, внешне не шибко презентабельным.

Вышел хозяин через несколько лет и, догадываюсь, средств на достройку амбициозной мечты уже не было. Может, запал пропал. Те из архангелогородцев, кто палец о палец не ударил, чтоб сбылась хоть какая-то их великая детская мечта, люто позавидовали хозяину необычного строения. Мол, отсидел, а всё равно город о нём говорит, заезжие туристы, иностранцы ахают, в Книгу рекордов занесли. Поносили кооператора всячески. Кляузами затаскали по судам. Не смог человек отбиться. Судебное решение: снести! Нашлась контора, раскатала дом по бревнышку. За тридцать серебряников. В переводе на купюры начала третьего тысячелетия — два миллиона рублей, которые правосудие обещало изъять у незадачливого кооператора. Дом рушили, удивляясь: однако, крепко построен!

Мне, в отличие от архитектора Барашкова, дом Сутягина казался странным. Огромная игрушка не доигравшего в детстве. По крайней мере, игрушка была живая, деревянная, тёплая. Вот ругались, бранились, а не стало странного дома, и Соломбала опять выглядит невзрачно. Стерлась наивная сказка.

В центре города – ветхий заколоченный цирк, являющий собой существенную потенциальную угрозу. А снесли дом Сутягина на окраине. Частную собственность не очень удачливого кооператора, который не может лязгнуть зубами так, чтоб недруги поджали хвост. Ату, слабого!

Дальше не пойдем, там таможня. Минуем шумный и вечно грязный разъезд у Кузнечевского моста. Даже повернув на Троицкий, ещё целый квартал будем ощущать спиной его неприятность. До самой «Искры».

Продолжение следует.