Ссылки на предыдущие части доступны в прошлых материалах.

Часть четырнадцатая: Не пьянства ради, а истории для.

Кто бы мог подумать, что даже в спиртовом деле мы окажемся «впереди планеты всей»? Вроде бы, первым спиртом наших далеких предков пытались осчастливить жители Генуи. В начале XV века генуэзские купцы оказались проездом в Москве. Из Феодосии прихватили спирт и напоили им Василия II. Так 1429 год вошёл в историю тем, что русский царь впервые попробовал водку. Впрочем, хмельным-то наши предки баловались и до иноземного спирта. Да так, что мало не покажется.

В XIV веке нижегородские, муромские, суздальские, ярославские ополченцы перепились так, что некий татарин Арапши перебил всё русское войско малым отрядом. Предводитель ополченцев, князь Дмитрий Иванович, с остатками дружины в угарном хмелю просто утонул в реке Пьяной. Это случилось в 1377 году. Не та ли речка навеки записала любителей хмельного в «пьяницы»?

Камнем раздора, подтолкнувшего нас, русских, к перегонке, то есть самогонке, послужили церковные распри. Дело связано с разделением христиан на православных и католиков. Обе церкви повздорили по поводу, какой хлеб использовать «в причастии»: пресный, дрожжевой, или квасной? Так стали готовить хмельное не только из винограда, меда, но и из пшеницы. Появилась незабвенная бражка.

Распространению браги на Руси особо способствовали татаро-монголы, со своим нашествием. Привозное вино в церковных ритуалах заменили местным. Попы бражку благословили. Мало того, церковные батюшки настаивали, чтобы алкогольные напитки готовили из зерновых. Не будем брать грех на душу, утверждая: сим действом церковь споила послушную паству. Скажем так: причастила.

Кто действительно изрядно подпоил народец, так Иван Грозный, коего историки упорно пророчат нам в отцы-основатели Архангельска. Мы-то Ивана Васильевича знаем больше, как организатора кровавой опричнины. Оказывается же, главное его «дело» заложено на века. Иван IV придумал государственную систему заработка денег в казну народной печенью. Споил русский люд ради злата-серебра.

Да народ и сам был не прочь.

При Иване Грозном открылся на «балчуге», то есть на болоте, на окраине, от оседлого жилья подале, первый кабак. Слово не наше, татарское. Постоялый двор, в котором предлагали не прежнее хмельное, а именно спиртное. Поначалу кабаки стояли на землях царевой опричнины, служили увеселением и разлагали печень исключительно опричникам. Надо же головорезам снять стресс, забыться после очередной кровавой резни. Иным слоям населения спиртовая радость и похмелье были недоступны.

На Русском Севере многие угодья были отписаны в опричнину, так что спиртное северяне попробовали ещё в средние века. Деньги шли прямиком в казну, дело оказалось доходным.

К слову, бутылок не было. Водку продавали… ведрами. Крепость определяли на вес. Ведро водки — 13,6 кг. Литр — 953 гр. Чарка — 143 грамма. Чем больше вес, тем меньше градус.

Кабаки существовали триста лет. XIX век вместо них открыл трактиры. Отличие — к водке полагалась закуска. Кстати, водка именно с тех пор называлась водкой. Официальное переименование сделала комиссия под руководством Менделеева.

Из чего только не гнали спирт. Ильф и Петров зря насмехались над «табуретовкой». Было и такое! И первыми гнать спирт из древесины начали у нас, на Русском Севере! Случилось сие в 1898 году. Изобретатель установки полузаводского типа с анекдотичной фамилией Пеллер-Бомбин лесопильные отходы гидролизовал в батарее автоклавов. Из вышедшего гидролизного сахара получал этиловый спирт. Табуретовка!

Через пять лет, как лесопильные отходы на Русском Севере перегнали в напиток чистейшей слезы известного градуса, при Александре III, министр Витте использовал предлог борьбы на здоровье россиян для экономики. Дабы народ пил качественную водку и не мёр от суррогатов, установил государственную монополию. На самом деле хотел пополнить казну. Питейное дело получило государственный размах.

В городах открывались алкогольные магазины — знаменитые «казёнки». В последний отпущенный ей год кампания докатилась до Архангельска. Да-да, до того самого места, где мы с вами сейчас разглядываем комплекс зданий красного кирпича, полагая его едва ли не крепостным сооружением. Ничего подобного. Это — ликероводочный завод, построенный в макушку первого лета прошлого столетия.

Спаивать народ во все времена было делом прибыльным. В Архангельске умудрились особо заработать на продаже места под казенное дело. Этот шикарный пустующий участок на берегу Северной Двины сто лет переходил из рук в руки англичан, шведов, вологжан и архангелогородцев. Пока из заречной окраины в центр города не явился особо рисковый субъект. Некий заостровский крестьянин Сашка Починков купил сей кусок речного берега за 150 рублей, подождал три года и продал… Министерству финансов царской России за 6200 рублей. В сорок один раз дороже! Прибыль — четыре тысячи процентов!

Сколько из 115 миллионов столичных рублей, выпущенных императорской казной для постройки полутысячи заводов, осело в Архангельске, архивы умалчивают. Однако, архитектурный ансамбль красного кирпича на берегу Северной Двины город 29 июня 1901 года получил в полное пользование.

Построили быстро. Весной последнего года XIX столетия состоялись торги на право возводить Архангельский казенный винный завод, цеха коего должны выдавать 300 тысяч ведер водки в год. Семь миллионов поллитровок! Впечатляет? Ничего, придет время, завод за двенадцать месяцев выпустит тридцать пять миллионов полулитровых бутылок спиртного! Советский размах во всем.

А торги выиграл петербургский купец Иван Круглов. Обещал поставить дешевый кирпич и не обманул. На Олонецкой (Гайдара) улице поставил кирпичный заводик. Проект нынешней исторической ценности разработал тоже петербуржец, инженер Малченко. В помощь взял московских студентов. В той истории поразительно всё. Малченков, студенты — братья Масленниковы, даже руководитель стройки Беляков были… государственными преступниками! Да-да, это историческое строение нам соорудили политические ссыльные, коих император, от греха подальше, отправил из столиц в Архангельск, под строжайший надзор полиции. Видать, с зодчими в нашем городе было совсем туго, коль архангельский губернатор А. Энгельгард вынужден принять на работу ссыльных.

Конечно, господа революционеры тут же превратили стройку в революционное гнездо. На подмогу вызвали в Архангельск питерских рабочих, добились перевода политссыльных из других городов. Так на Северной Двине появились профессиональные революционеры, работавшие с Лениным. Для общения с ними будущий вождь пролетариата пользовался конспиративным адресом: «Архангельск, винный клад. Фельдшерица заводского медпункта А. Зорина». Представляете, где, оказывается, свили революционное гнездо в Архангельске?!

Политссыльные давали стройке «жару». Чихвостили друг друга «в хвост и гриву»! Революционер Н. Иванов, руководивший стройкой пристани, выдавал работавшим у него арестантам тюрьмы «для сугреву» по стакану водки. Арестанты были довольны. Зато политссыльные, которым, видимо, не наливали, подняли бунт. Соратника по революционной борьбе обозвали эксплуататором и потребовали суда над ним! Заодно досталось и революционеру Белякову, который их на эту стройку и взял.

Приписками, судя по архивам, соратники Ленина тоже не брезговали. В самый разгар строительства ссыльные вообще бросили строительство. Отсидели своё и умчались сеять революцию в иные, более тёплые веси. Революционеры, что с них взять.

До революции полторы тысячи казенных винных лавок Русского Севера получали архангельскую водку по десять рублей за ведро. Стоимость двух с половиной кило мяса. Никогда больше она не стоила столь дешево. Архангельский винный склад благополучно пережил катаклизмы революции, английской интервенции, Гражданской войны. Водка была нужна всем и всегда.

Как и ныне, спирт в Архангельске привозной. Производство водки в первой половине советского века сегодня кажется экстравагантным. Еще в 1956 году спиртное производили, разливали и закупоривали, как при Николае II. Спирт по обычному открытому желобу сливали в приёмник. Огромные, с толстыми клепаными стенками емкости на 120 тысяч литров — для хранения. Чаны красной луженой меди — для изготовления водки. Разливали «на глазок», «машиной Котельникова». Этот же человек придумал парашют…

Из года массовых репрессий, 1937-го, невероятной экзотикой среди названий продукции Архангельского ликероводочного завода всплывают ласкающие слух ликеры «Бенедиктин» и «Кюрасо» желтый (голландский). Хотите рецептик классического «Кюрасо» по секретному справочнику, «для служебного пользования»? Эссенция ликера, коньяк «ФиньШампань», ванильный настой, липовый мед, картофельная патока и сахарный сироп. Всю вековую историю для наливок и настоек АЛВИЗ использовал только натуральное сырье: ягоды, из которых сам готовил морсы.

Завод лишь однажды закрыл глаза на качество продукции, соотнеся с требованиями военного времени. Отходом производства водки был денатурат. На фронте использовали для растирания при обморожениях. Но все понимали: при фронтовом стрессе он пойдёт внутрь. И на заводе решили не добавлять в денатурат красящие и дурно пахнущие вещества. Отступили от ГОСТа. Фронтовая необходимость… После войны вернулся весь спектр настоек и ликеров.

Чтобы поставить первую бутылкомоечную машину, разобрали стену, а инженернотехнические работники ночами сторожили пролом. В хрущевские годы стена сама отошла от главного здания. Намертво притянули мощными стяжками. Завод временно остановили, людей отправили в отпуск.

Директору это стоило… жизни! Пропесочили в обкоме партии, в совнархозе. Инфаркт, летальный исход. Никому не позволено лишить советский народ плановой водки!

В брежневский застой завод выпускал по восемнадцать миллионов литров в год!

Основные производства Архангельского ликёро-водочного завода отличались завидной кадровой стабильностью. Был невероятный случай. На АЛВИЗе работала женщина, чей трудовой стаж был самым большим в истории всех предприятий Архангельска, и пока ещё никем не побит. Молодежь, замрите! Нина Ефимовна Смирнова работала на АЛВИЗе 64 года!!! Было уже под восемьдесят, и государство назначило ей прибавку к пенсии… по уходу за самой Ниной Ефимовной! Она же продолжала работать. Во время войны у Н. Е. Смирновой была странная дополнительная обязанность. Из дома не могла отлучиться без предупреждения. Если бы случился налёт фашистов и бомбардировка завода, Нина Ефимовна должна была открыть краны, весь спирт и водку слить… в Северную Двину! После войны специалисты никак не могли объяснить столь абсурдное решение. Случись такое, пожар разгорелся бы сильнее. Пронесло.

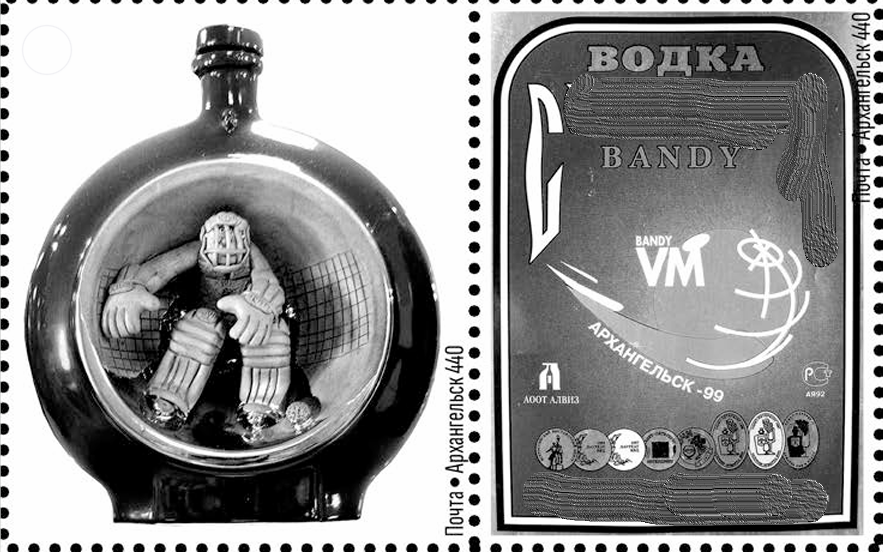

Не пронесло в Горбачевскую перестройку с Лигачевской антиалкогольной компанией. Директору Лосеву обещали орден на грудь, если разберёт линии, демонтирует медные водочные колонки. В. И. Лосев в Архангельске личность легендарная. Предвкушая победу «Водника» на Чемпионате мира в Архангельске, он запустил партию специальной водки «Поморская — бэнди». Американским хоккеистам так понравилась — выкинули всю амуницию. Огромные сумки забили бутылками. Тащить это северное водочное счастье в самолёт американским парнишкам помогали солдаты погранотряда из «казарм Восстания»!

<...>

Согласно закону, следующий абзац не подлежит публикации.

<...>

Архивная фотография напомнила байку о патриархе московском и всея Руси Алексии II и водке «С...». Алексий впервые отправился на Соловецкие острова, когда как раз вышла пробная партия «С...». Епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси, доктор богословия, академик призвал принимающую архангельскую сторону к ответу: отчего наименование «С...» без высочайшего благословения?

Однако, откушав, молвил: «Благословляю». Что шутка, что правда в истории, кою журналист Виктор Фридман рассказал Владимиру Лосеву, теперь уже не подтвердит и не опровергнет даже Алексий. Все трое предстали перед Всевышним… Но байка, согласитесь, хороша. Самое время налить архангельскую сорокаградусную, а лучше наливочку на северной ягоде, да поднять за преемственность наших архангельских традиций. Не пьянства ради, здоровья для.

Продолжение следует.