Ссылки на предыдущие части доступны в прошлых материалах.

Часть одиннадцатая: Белый феникс.

Появлению на набережной Двины Успенской церкви предшествовала такая гремучая смесь интриг, схваток, сцепок московского Кремля, диву даешься. Фантазии за реальностью средневековья не угнаться. Тут бы нить не упустить, уследить за событиями. Попробуем.

Вторая и последняя династия русских царей, Романовых, выходит из рода Захариных. Этих Захариных оказалось столь много, что решили, дабы не путаться, добавлять к основной фамилии приставку. Первой женой Ивана Грозного была Анастасия, дочь Романа Юрьевича Захарина-Юрьева. Братом Анастасии был Никита Романович Захарин-Романов. Этот Никита — дядя сына Ивана Грозного, Федора. Того самого слабовольного царя, который, по правилам, должен бы подписать грамоту о постройке города Новохолмогорска, выдаваемого за Архангельск. Именно Никита Романович в качестве регента над племянником Федором правил в год, который выдают за дату основания Архангельска — 1584.

То были единственные месяцы его недолгого царствования. Сын Никиты Романовича, Федор Никитич Романов (без дополнительных приставок к фамилии) — племянник Анастасии, Ивана Грозного и двоюродный брат слабовольного царя-тезки. По смерти Федора Ивановича, как самый близкий родственник должен был взойти на престол. Однако окружение главного регента — Бориса Годунова, зятя опричника Малюты Скуратова, оказалось мощнее, злее, беспощаднее. И уже сидело на троне. Федор, надеясь на снисхождение Бориса, подписал грамоту в пользу Годунова. Не спасло. Всех братьев Романовых арестовали.

Федора постригли в монахи под именем Филарет и сослали к нам, на Север, в Антониево-Сийский монастырь. Маленького сына Федора, Мишу Романова, заточили в Белоозеро с теткой Настасьей Никитичной.

Ох, и пикантно вёл себя в «православном заточении» в Сие Архангельского севера Фёдор-Филарет. Монахи были в шоке. Щёголь, как есть щёголь. Сейчас бы сказали, эффектная столичная штучка. Одевался столь изысканно и роскошно, что при одном виде нарядов монахи, трудники и послушники осеняли себя охранительным крестом. А роазговор-то, разговор. Таких «закидонов» в дальнем русском северном монастыре и не слыхивали. Настоятели было пытались хоть как-то вразумить представителя столичной богемы «смутного времени».

Куда там. Москвичи, они уже тогда были москвичами, отдельными от стальной Руси.

Романовых освободил Лжедмитрий. Филарет «отблагодарил», участвуя в свержении самозванца. Он бы мог и дальше спокойно оставаться митрополитом в Ростове, воцарившийся на престоле Василий Шуйский не возражал. Однако в июне 1610 года Федор — Филарет принял участие и в свержении Шуйского.

Кто бы мог представить, что отец первого царя из династии Романовых мечтал, чтоб русский престол достался в ту пору ненавистным русскими людьми полякам?! Умом непостижимо, но факт: Федор возглавил «великое посольство» под осажденный Смоленск, чтобы по договору призвать на царствие сына Сигизмунда. Но Сигизмунд сам пожелал сесть на русский трон, посольство арестовал, Филарета взял в плен.

В 1613 году Земский собор постановил царем Руси избрать шестнадцатилетнего Мишу Романова. Через три года из польского плена выкупили царского батю. Фёдор Никитич немедля объявил себя равным сыну «помазанником божьим». Только что «великим государем», а патриархом Московским сев рядом с девятнадцатилетним Мишей на трон, и царствуя.

Как вы понимаете, не случаен столь подробный рассказ о племяннике Ивана Грозного, двоюродном брате царя Федора Ивановича, Федоре Романове, в пострижении Филарете, патриархе Московском и всея Руси, отце, чей сын Миша начал собою царскую и после — императорскую династию Романовых. Во время царствования на пару с сыном Федор — Филарет вспомнил ссылку в Антониево-Сийский монастырь Русского Севера и, дав денег, повелел заложить в Архангельске подворье монастыря святого Антония Сийского, прославившегося, как и сын Филарета, Миша, еще в отрочестве.

Антоний Сийский начал свой мессианский подвиг в раннем юношестве, отправившись в путь отроком и обойдя Русский Север в монастыря. Первую обитель он сотоварищи начал возводить на Шелексе, неподалеку от космодрома Плесецк, возле нынешнего Савинска. Да воспротивились шелексовские крестьяне. Дескать, занял их лучшие покосы. Антония с братией прогнали! Только после этого он спустился по рекам Емце и Двине, вернувшись на малую родину, в Сию. Здесь, в спокойном, потрясающем красотой месте, возле Михайловского озера и поставил монастырь. Малую родину начал беречь для Бога. Где родился, там и пригодился.

Престольным праздником Антониево-Сийского монастыря является Успение Божьей Матери, по современному календарю приходящееся на 28 августа. В честь этого на Архангельском подворье монастыря и заложили Успенскую церковь. Выбранное на бе-регу Северной Двины место находилось между Жабинским волоком и Борками. Там стоит и сейчас, на улице Логинова, все ещё не вернувшей себе название Успенская. Впрочем, раньше её именовали Боровской. И церковь называли Успенскою на Борках.

Первый храм был деревянным, построен в 1626 году. Возле церкви разросся православный посад. Если б его не оказалось, вне всякого сомнения, иностранцы энергичнее расширяли бы лютеранский городок, Немецкую слободу.

Пожары в Архангельске не были редкостью, в 1685 году церковь восстановили после одного из них. В 1742-м Успенский храм заложили из кирпича, он больше не числился с приставкой Боровской. Возвели за два года, ещё через восемь, в 1752-м, пристроили колокольню. Да промахнулись: одним боком поставили на старое прицерковное кладбище. Святотатство, однако. За что через полвека и поплатились: просела! В центре Архангельска на набережной Северной Двины появилась собственная падающая Пизанская башня. Внушительная масса в 35 тысяч пудов готовилась обрушиться на головы прихожан. Вход в храм через колокольню запретили.

Успенская колокольня грозила падением до 1912 года. За два месяца старый фундамент заменили новым, и колокольня выправилась. Ненадолго. В 1918 власть захватили известные ценители «опиума для народа», они же в 1930 сравняли храм и колокольню с землей. А на этом месте выстроили деревянный барак для большевистской элиты.

На костях кладбища да церкви счастлив не будешь. Селившихся сюда настигали тяжелые недуги, семейные трагедии, карьерные неурядицы, аресты. В общем, в комнатах с видом на яхт-клуб жизнь быстро перестала казаться медом. Барак не пережил построившую его советскую власть. В раннем периоде эпохи застоя, отдельно стоящий на холме, он выглядел гнилым пнем во рту беззубой старухи, пока не развалился окончательно. Больше светского на останках церковного фундамента не строили. Холм пустовал несколько десятков лет.

Третье возрождение храма в этой части набережной Северной Двины случилось в начале нынешнего тысячелетия. Архангелогородец Сергей Васильевич Киткин сотоварищи возвел церковь Успенья Божьей Матери в убранстве, какого городу в собственных храмах видеть ещё не доводилось. Специально выписанные из-за границы станки для обработки мрамора позволили впервые в Архангельске создать мраморный иконостас. Это вообще первое крупное индивидуальное эксклюзивное масштабное изделие из мрамора в нашем городе. Помпезные облицовки завозными плитами случались, произведение искусства — только сейчас.

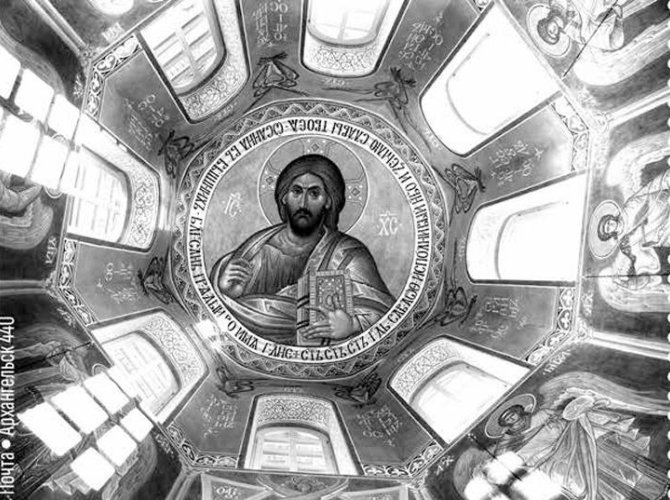

Впервые храм в Архангельске сверху донизу, от высоченного купола до бордюра на уровне человеческого роста, расписан полностью. Это сделали архангельские иконописцы Сергей Егоров и Игорь Лапин. Мой крестный, Сергей Егоров, ради иконописи оставил светскую живопись, в коей преуспел немало. Оба изографа учились в центре им. Грабаря, основали иконописную мастерскую Антониево-Сийского монастыря. Егоровым и Лапиным написаны многие иконы Архангельского края. Храм расписывали впервые.

За основу росписи взяты фрески византийских мастеров, наиболее полно сохранившиеся в сербских храмах. Архангельские иконописцы Сергей и Игорь считают, что сербские фрески по времени наиболее близки к событиям, связанным с пришествием Иисуса Христа. Потому у сына божьего, взирающего с небесной тверди Успенского храма на заглядывающую в окна на регистр херувимов Северную Двину, сербские черты. У пророков тоже сербские. В христологическом регистре сербская геометрия складок одежд, в штрихах композиций из жизни Иисуса. Сербское в богородичном ряду, в ликах апостолов.

Однако, в росписи Успенской церкви Архангельска явное влияние палитры красок русского иконописца XV–XVI веков Дионисия. Более того, ощущается легкое веяние последнего увлечения знаменитого изографа формой, наиболее проявившееся в последней работе Дионисия, созданной вместе с сыновьями на Вологодчине, росписи Ферапонтова монастыря. Особенность дионисьевского ферапонтова письма — ликам внимания меньше, нежели форме.

Лишь кто хорошо, близко знаком со светской живописью Сергея Егорова, отметит неброский, скрытый от глаза непосвященного нюанс росписи Успенского храма — особые егоровские оттенки и полутона. В светских работах Сергея именно полутона заставляют полотно то едва сдерживать внутреннее напряжение, чтоб не взорваться, то, напротив, заливают умиротворением и покоем. Оттенки передают характеры персонажей регистров, взирающих на прихожан Успенской церкви.

Возрождение храма Успенья Божьей Матери на набережной Северной Двины по исторической и церковной справедливости произошло как восстановление Архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря. Город знал об этом и радовался. Увы, порок светского цапнул и духовное. Начало тысячелетия в России отметилось прежде небывалыми в цивилизованном мире рейдерскими войнами по захвату и переделу собственности. Печально, сия напасть, разъев здравый смысл, проникла в действия синклита Архангельской епархии. Последняя, «без шума и пыли» экспроприировала у подчиненного монастыря новый, возведенный молитвами монахов и чаяниями помогавших им светских Успенский храм и, соответственно, историческое место архангельского подворья обители. Умом непостижимо! С 1626 на этом архангельском холме стояла Успенская церковь, подворье Антониево-Сийского монастыря. Какая нелепость: наблюдать, пока храм восстановят из небытия, выжидать, а потом реквизировать, понимая, что подчиненные противиться и даже роптать не могут. И ведь Бога празднуют, а не боятся.

Но и это пройдёт. Так, кажется, у Экклезиаста? Всё пройдёт. Красивый храм на высоком холме набережной Северной Двины останется.

Продолжение следует.