Ссылки на предыдущие части доступны в прошлых материалах по теме.

Часть восьмая: Немцы в городе.

Ах, господа архангелогородцы и гости нашего негромкого северного города, если бы в жизни всё изначально было прекрасно. Века пройдут, пока эта часть Архангельска окажется и красивой, и аристократичной. Лишь в 1860 году от Менсендейковой до Успенской разобьют бульвар.

Вначале же этот фрагмент набережной Северной Двины грязен, вонюч и отвратительно убог. А что вы хотите, нижний город все-таки.

Вот с этого пятачка на улице Свободы, откуда мы сейчас созерцаем радующий глаз чистый простор Северной Двины, до улицы Суворова, в средневековье угрюмовато именовавшейся Жабинским наволоком, тянулся Сальный берег. Два века, XVI и XVII, самый грязный, загаженный требухой и прочими внутренностями, шкурами морских животных, костями скелетов городской район. Тут, где ныне вольно игриво резвится центральный архангельский пляж, громоздились кучи убитых млекопитающих. Зверобойный промысел разнообразного тюленя: «ушастого тюленя» — морских котиков, детёнышей гренландского тюленя — бельков, моржей, китов белухи, прочих обитателей Белого, Баренцева и иных студёных морей Северного Ледовитого океана, из разлагающихся туш которых в сальных ямах топили жир. Представляете, как смердело вокруг?! Продохнули только в восемнадцатом веке.

Заселились «немцы», и всё видоизменилось до неузнаваемости. От жуткой грязи и вони до аристократизма. Диапазон совершенства быта впечатляет. Прогуляемся от улицы Менсендейковой (Свободы) до улицы Успенской (Логинова), где всё это произошло. Тут Архангельск поднялся на абсолютно иной уровень городской жизни. Из разрозненных усадеб иноземцев среди русских подворий в XVIII веке здесь начала формироваться знаменитая Немецкая слобода в городе на Северной Двине.

Иностранцев у нас всегда было много. В городской гавани, у Гостиных Дворов, на четверть километра уходили от берега в Двину мосты деревянных пристаней. Английских, голландских, шведских… Первых иноземцев, англичан, вел в наши края исключительно выгодный бизнес. Увы, у Руси довольно долго не было собственного торгового флота, морскую торговлю Московского царства на своих кораблях держали заморские купцы. Между войнами Ливонской, проигранной Иваном IV, и Северной, выигранной Петром I, наш Архангельск оставался единственной морской гаванью России. Вот иностранные суда и рванули в город на Северной Двине, у Белого моря. Когда англичане получили от московского престола укорот, их место заняли иные иностранцы. Торговый бизнес в бескрайней России иноземцам долго был вкусен, сладок и приятен, какие бы времена ни стояли на дворе. В 1823 году в Архангельске не было ни одного коренного русского купца, скажем так, «по отпускной торговле». Сплошь иностранцы.

Пусть вас не вводит в заблуждение слово «немцы». В случае со средневековым Архангельском то вовсе не жители Германии, иной «неметчины». «Немцами» архангелогородцы называли всех, без разбору, европейцев. Азиатов же дразнили «басурманами». Наши горожане иностранным языкам не были обучены, с иноземцами объяснялись с трудом, как с «немтырями», немыми. Отсюда все иностранцы — «немцы». «Немой язык», непонятный. Англичане для архангелогородцев были такими же немцами, как голландцы, шведы, датчане, французы.

«Немецкая слобода» в Архангельске не что иное, как поселение западноевропейских иностранцев разных языков и национальностей. Она представляла собою вписанный в общий город отдельный, отличный от прочего Архангельска район, типа пригорода европейского образца. Иностранцы ставили свои дома вольготно. Здания находились в центре довольно просторных, отлично ухоженных аккуратных участков. Понятное дело, постройки русских, живших тут в скромных домишках, плохо вписывались в новый формирующийся иностранный архитектурных концепт района. Трудно предположить, почему коренные горожане все-таки сдались, уступили свои подворья пришлым «немцам». Тем не менее, факт: русских домов в этой части города не осталось.

Между прочим, слобода — не просто квартал жилых домов, фиксируемое место. Слобода — участок земли, свободный от определенных податей. Иностранцам в Архангельске при многих государях Древней Руси жилось, торговалось, занималось бизнесом вольготно. XVIII век не исключение. Иноземцы настолько уверовали: так будет вечно, что окончательно заселили и обжили, согласно собственным представлениям, по тем временам огромный центральный городской район Двинского берега. Этакий немецкий городок. Кое-что от него сохранилось и по сей день, доберёмся. Спешить не станем, подойдём-ка поближе к реке. Отсюда лучше видны фасады архангельской старины и того, что оставил на набережной города советский век.

Скучное шестиэтажное здание там, где когда-то начиналась Немецкая слобода, только с виду невыразительно. О, у него пикантная история партийного быта главных архангельских коммунистов. Дом, появившийся тут во второй половине социалистического века, зримо отличался от прочих жилых советских построек, преимущественно панельных пятиэтажных «хрущёб», размерами и четностью этажей. Шестой ему пристроили не просто так. По правилам советской архитектуры в пятиэтажках лифты не полагались. Ну, и как партийным бонзам, «персекам» КПСС шастать по лестницам?! Дом-то строили из соображений, что в нём будет обитать самый главный советский человек Архангельска, первый секретарь обкома архангельских коммунистов Борис Попов.

Сей пришелец советской номенклатурной элиты из Прибалтики, наверное, был не самым скучным из архангельских партбоссов. Архангельск «звеличал» его «царем Борисом». Из «здания гармошкой», как окрестили горожане обком КПСС, «царь» ходил трапезничать домой. Чтобы главному советскому горожанину было удобнее, на неоживлённом перекрестке поставили персональный светофор. Народ тут же обозвал его «светофором царя Бориса».

Позволю поведать забавный эпизод, случившийся с сим важным чиновником в пору, когда автор был юным студентом мединститута.

Борис Попов шёл пообедать. Дядька крупный. Позади охранник, совсем уж громада живого веса. Борис прошёл мимо «светофора своего имени», двинулся по внутреннему двору, который составляли его дом, здание мединститута и контора архангельских энергетиков. Охранник всегда был шагов на пять — семь позади. Ближе «персек» не подпускал — мешал думать.

Стояла ранняя весна, пригревало солнце. Студенты АГМИ распахнули окна, бесшабашно веселились. Кто-то сгреб с подоконника снег, из мальчишеского озорства — добросит, не добросит — швырнул снежком в спину Бориса. Ну, откуда нам было знать, что это «царь» Архангельской области трапезничать шествует? Подходящая мишень, только и всего. Ничего личного. И, надо же, попал! Снежок просвистел мимо охранника, снайперски угодив «под лопатку» главного коммуниста региона. Тот и не почувствовал. Что там хиленький снежочек по сравнению с мощной партийной спиной.

«Царь Борис» топал бы и дальше, кабы не охранник. Тот, с какого-то перепугу, принял всё за начавшееся нападение, двумя прыжками достал босса, сбил с ног, повалил в снег, шмякнулся сверху, подмяв всею тушею ничего не подозревающего бедного архангельского «персека». Не придерёшься, дядька действовал чётко по инструкции, укрыл объект собою. Какое-то время «царь Борис» ещё повалялся под охранником. Но продолжения снежной атаки не последовало. Пара увесистых мужиков поднялась, отряхнулась и скрылась в подъезде.

Не знаю, как в тот раз отобедал Борис, но после трапезы триста метров до обкома его везла уже персональная «Волга». Не считая неожиданного массажа от собственного телохранителя и швыряния в сугроб, какого с первым секретарем не случалось, видимо, с детства, Попов никакого физического ущерба не получил. Тем не менее, в институте сотрудники комитета безопасности экстренно развернули операцию по выявлению «снежного террориста». Выявить не составило труда, деканат скоропостижно приготовил документы на отчисление.

Парня спас сам Борис Вениаминович. Из кабинета первого секретаря обкома последовало жёсткое: ни в коем случае! Действительно, какое, к шутам, нападение? Обычное озорство, игра в снежки. Все-таки этот дядька явно не утратил чувство юмора.

Такая вот забавная бытовая история из середины советского века.

Память о Борисе Вениаминовиче Попове в Архангельске, скорее, положительна, нежели наоборот. При нём много чего построили. Центральную площадь. В значительной степени Привокзальный микрорайон. Онкологический диспансер. Заложили новый пятикилометровый мост через Северную Двину, оказавшийся последней архангельской стройкой социализма. Хоть нынешнее седовласое старичьё, вспоминая номенклатурную молодость, пытается навесить на знания города мемориальные доски многим партийно-советскими персоналиями, личностей такого масштаба среди коммунистических чиновников в городе больше не было, однозначно.

Но и претензии к Борису Попову у Архангельска велики, исторического масштаба. Как когда-то Борис Ельцин снёс в Свердловске дом Ипатьева, где погибла семья последнего русского императора, так Борис Попов сравнял с землей остатки архангельской архитектурной святыни — обитель, с коей начался город. Правда, после пожаров тот переместился вверх по Двине, на нынешнюю улицу красного комиссара Урицкого, в район железнодорожного моста. И всё равно, то была из древнейших построек Архангельска.

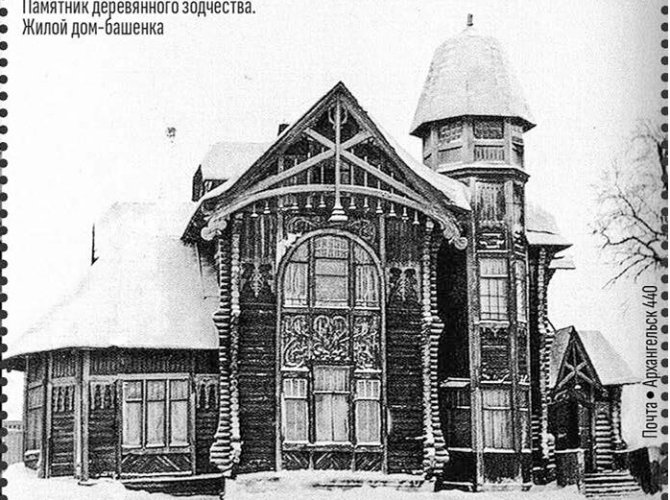

При Борисе исчез и другой исторический раритет — развалины Немецкого гостиного двора. Потрясающий особняк купцов, братьев Мерзлютиных, тоже снесён в его «архангельское сидение» в доме «гармошкой». Немало ценного уничтожило на Северной Двине советское правление «царя Бориса». И всё же основное, что разрушил Б. Попов в Архангельске — основную архитектурную ценность нашего города — ансамбли жилых деревянных домов и дворов.

Игрушки, подлинные игрушки жилого деревянного зодчества. Одна другой краше. Те удивительные старинные резные особняки было просто необходимо априори сохранить, как историческое наследие древнего деревянного русского северного зодчества. Дело-то: выдели необходимые средства на их ремонт, обслуживание, реконструкцию. А заниматься всеми работами было кому, ещё в большом числе оставались архангельские плотники, что владели топорами и прочим строительным инструментом так, что запросто могли рубить дома без единого гвоздя. Да много чего, сохраняя историческое умение архангельского плотницкого дела. Теперь-то уж и внуки тех мастеров деревянного строительного и плотницкого дела ушли в мир иной…

Надо сказать правду: горожане, в большинстве своём, не бились за сохранение деревянных жемчужин, действительно мечтая, как можно скорее переселиться в «хрущёвки», потом — в панельные соты «человейников» — домов стандартных советских серий «Ульяновка», «93-я»… Унитаз, ванная… Понять можно, принять труднее. Робкое верещание взывавшей к разуму горстки советской интеллигенции коммунисты принимали за комариный писк. И были правы: народ жаждал бытовых удобств. За фаянсовый унитаз в отхожем месте люди сами спустили в канализацию времени всю историю деревянного городского зодчества Архангельска. Кого теперь винить? Бабушек и мам? Язык не поворачивается. Потому и валим все на радикальность красного коммунистического века…

Так уж вышло, пятиэтажная «хрущёвка» на архангельской набережной всего одна, на улице Вологодской…

В фундаментальной шестиэтажке, с кабелем правительственной связи, квартирами, некогда считавшимися особой, улучшенной планировки (у нынешних «хозяев капиталистической судьбы» пентхаусы покруче), жили все «персеки» архангельского обкома коммунистов, сколько их там было до Горбачевской перестройки и ельцинских прыжков на танке. А вот многие дети уехали. Квартиры менялись и продавались с серьёзной выгодой. То очередному губернатору потребуется жилая площадь побольше. Собственнику квартиры по соседству выделят достойные жилые метры в ином доме. Да ещё и не одну квартиру.

Лишь бы семейство очередного правителя области было довольно.

Случаются и несколько экзотические обмены. Известный и уважаемый Архангельском джазовый вокалист продал престижную квартиру и переехал в… Сочи. Апартаменты поскромнее, конечно. Зато у Чёрного моря. Не понимаю. Довольно промозглая зима, без белого пушистого архангельского снега… И Северная Двина, что плещет в окна, «засылая» корабли прямо в квартиру. Что, казалось бы, лучше-то? Неисповедимы пути…

Традицию главных боссов селиться в доме с окнами на Северную Двину первым нарушил губернатор с народным прозвищем «Коля-бифидок». Почему «бифидок»? Да всё время кислый.

Ещё совсем недавно сей анекдот гулял не только по Архангельску. Нет уже во власти персонажей Перестройки: Паши-букета (большой любитель банкетов), «рыжего» Антоныча (обкормил город кинофестивалями, а после и сам снялся в худ фильме), Коли-бифидока (скучный сиделец главного кабинета, под занавес «сидения» вляпавшийся в громкий скандал с пересчётом купюр пинцетом, чтоб не оставить на отпечатков пальцев). Город, боясь спугнуть, тихо перешептывается, мол, похоже, с уходом с авансцены сих персонажей театр дилетантства и абсурда в архангельской власти кончился? Занавес президентской рукою опустили из Московского кремля. Архангельский народ облегченно выдохнул: наконец-то…И зачем теперь правительственная связь пенсионерам «дома пресеков»?

Два следующие дома горожане не совсем правомочно именуют «сталинками», поскольку построены, когда «вождь народов», великий и ужасный Иосиф Джугашвили не только умер, но внесен и даже вынесен из мавзолея на Красной площади. Здания удивительным образом просочились в своеобразное архитектурное советское безвременье.

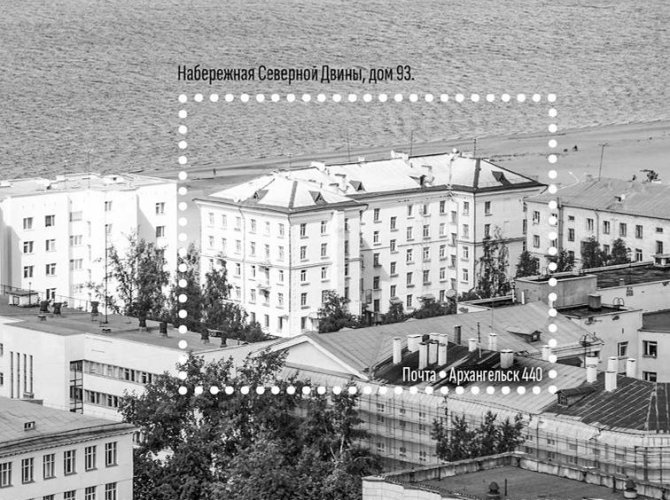

При Сталине строили фундаментально, помпезно и пышно. При Хрущеве — временно, куце, скукожившимися панельными коробочками. Дома возникли, когда Иосифа уже не стало, а Никита ещё не засадил страну кукурузой и «хрущёвками». Появившиеся в шестидесятых годах (дом по набережной Северной Двины, 93 построили в 1957-м), здания во времена «брежневского застоя» оказались фрагментами пусть скромного, но все же площадного архитектурного ансамбля.

У города три площади, выходящие на Северную Двину. Самой идеологической в советском веке, конечно же, была площадь Профсоюзов, с кумачом пролетарских демонстраций. В капиталистической России масштабы политической буффонады заметно скромнее.

Чтоб хоть кто-то приметил, худосочные митинги перебрались на скромный пятачок самой просторной, центральной городской площади. Притулились у подножья памятника вождю мирового пролетариата Ленину. Гранитный постамент слишком велик для нынешних митингующих. Жиденькие группки несчастных старушек и торопящихся отбыть «сторублевую повинность» студентов выглядят жалкими пигмеями на фоне колосса.

С такой точки зрения третья площадь, на которую мы с вами сейчас вышли, сохранила приличия. Её доминанта — Вечный огонь, со стелой памятника северянам, погибшим во Второй мировой, Великой Отечественной войне. В веках Немецкой слободы на сём месте стояло здание Английского консульства. Забавное столетие, в котором едва ли не все солидные купцы, лесопромышленники, прочие крупные предприниматели с заморскими корнями одновременно были консулами. Абрам дес Фойтейнес — ольденбургский консул в Архангельске. Его сын Эдуард дес Фойтейнес — датский консул. Архангелогородец Иван Шергольд вообще учудил: великобританский подданный, но бельгийский консул в нашем городе.

В советском веке в этих «сталинских» домах жили не самые простые из горожан. Все больше партийно-хозяйственная номенклатура, профессура, заметные деятели архангельского искусства, особо лояльные власти партийные журналисты. Их имена в нынешнем столетии всплывают редко, как дань традиции по не случившимся юбилеям, когда отошедшему в мир иной уже всё равно. Здесь жил секретарь обкома архангельских коммунистов, на которого во время демонстрации было совершено покушение в середине советского века.

Одна из квартир пятого этажа принадлежала руководителю оркестра Северного русского народного хора Борису Куприяновичу Туровнику, чьи аранжировки и ныне звучат в концертных программах знаменитого коллектива. На мощной брутальной фигуре актера Сергея Николаевича Плотникова, снявшегося в шестидесяти советских фильмах (самый известный «Добровольцы», 1958 год, роль дяди Серёжи. А был ещё легендарный «Щит и меч», весомый отрезок советского времени держался репертуар Областного театра драмы имени Ломоносова.

В этом доме жил знаменитый в Архангельске хирург Георгий Андреевич Орлов, основоположник архангельской хирургии.

Автор застал профессора в его последнюю пору, когда тот переселился ближе к своему детищу — в персональный кабинет кафедры общей хирургии, которой долгое время заведовал и где работали его многочисленные ученики. Мэтр хирургии вел себя несколько эксцентрично, по-мужски нарочито грубовато. Он лишь консультировал, но на экзамены захаживал. Мы, студенты, боялись его появления, как огня. Могиканин был непредсказуем. Студенты поколениями пересказывали друг другу, как тот вызвал к ответу барышню, дотоле круглую отличницу. Она уверенно строчила по билету. Мэтр небрежным взмахом мощной хирургической руки прервал студенческий фонтан, который, казалось, невозможно заткнуть.

Продолжение следует.