И пришло время рассказать не только о ней самой, но и немного грустной судьбе самого ЦСИ (Центр Социальных Инноваций), нашего культурного голубка с подрезанными грантами.

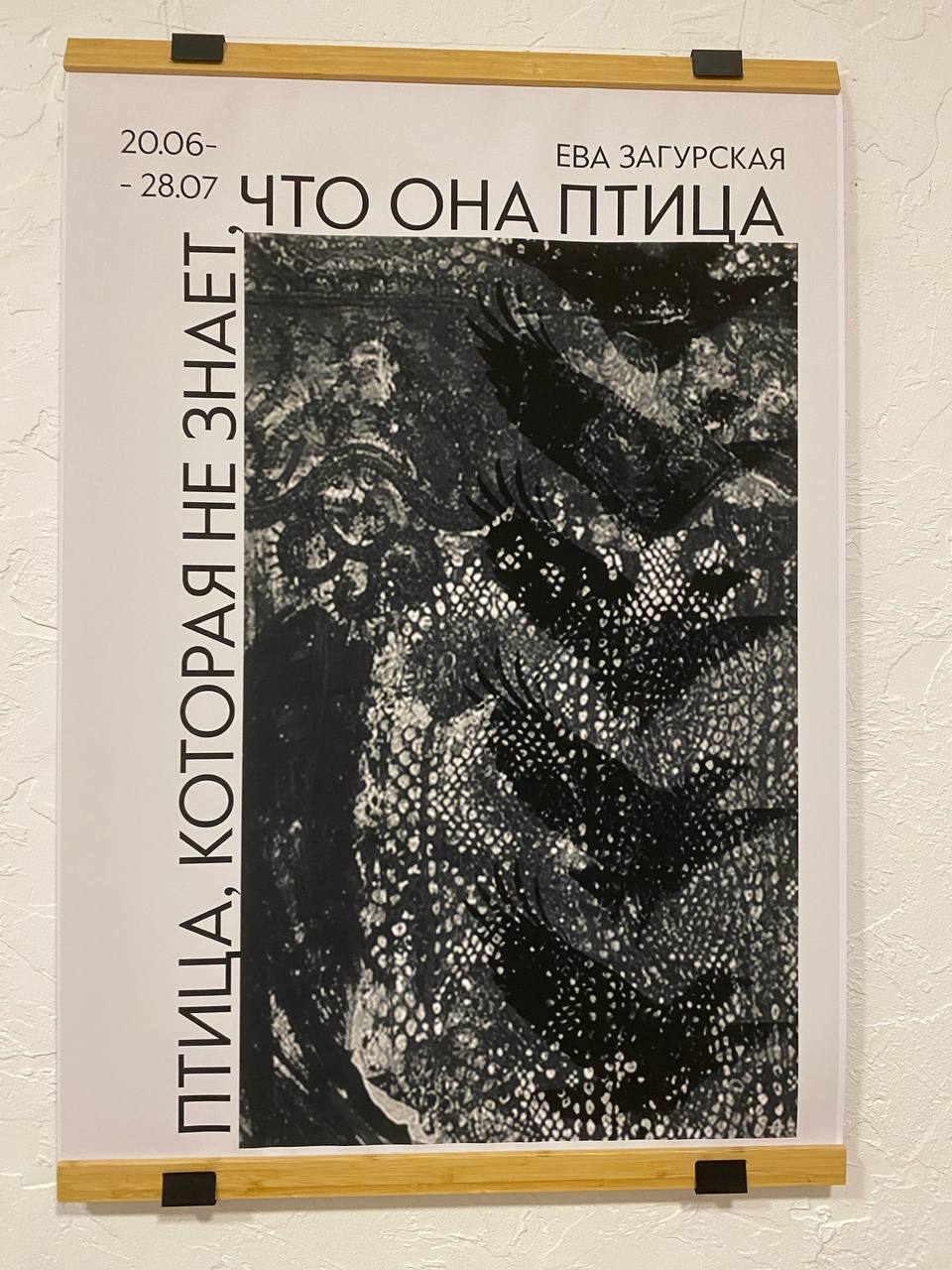

Что за птица такая, и чего она не знает

Давайте сначала о главном. Вот что говорит нам экспликация (не добавишь, не убавишь):

« Выставка „Птица, которая не знает, что она птица“ (16+) исследует тонкую границу между человеческим и птичьим, их сходство и взаимодействие. Вдохновляется ли человек птицей, а птица — человеком? Или они не только сосуществуют, но и дополняют друг друга? В художественном мире Евы люди и птицы — не просто соседи, а одно целое с доминантой птицы. Птицы для неё — учителя. В них — лёгкость, свобода. Выставка становится наблюдением за траекториями движений птиц, контрастирующими с заземлённой природой человека. В выставке „Птица, которая не знает, что она птица“ зритель перестаёт быть внешним наблюдателем. Здесь можно остановиться, замедлиться и попытаться нащупать ту самую точку опоры, откуда начинается движение вверх — навстречу птице, себе и тому, что долго оставалось в стороне, но всегда было рядом».

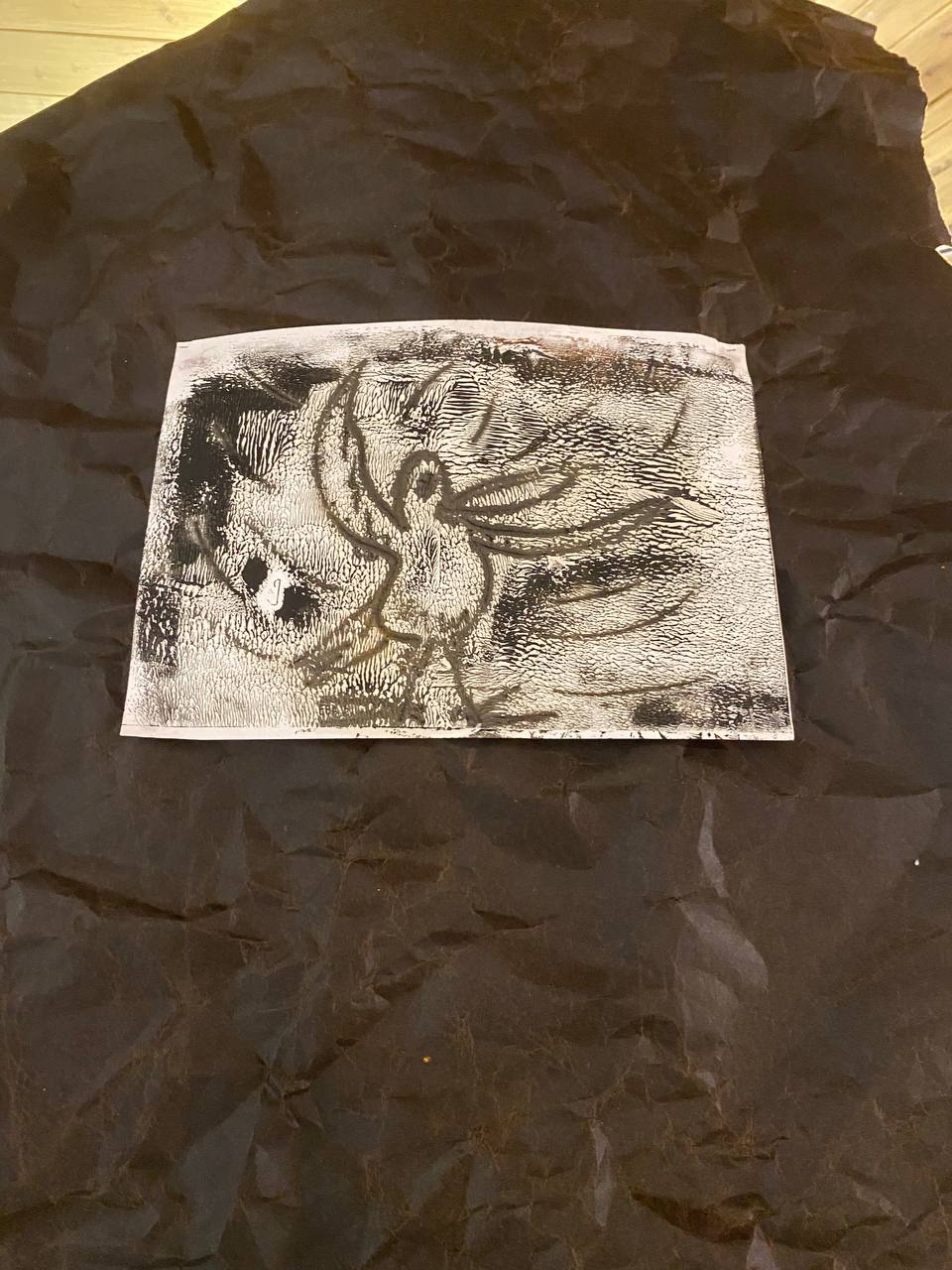

Короче, вы всё поняли: немного философии, немного мистики, немного перьев. Всё как мы любим. На входе — ощущение, будто зашёл в логово друидов, только без мха и костей. Пространство небольшое (ЦСИ — резиденты, как всегда, делают камерно), зато атмосфера — жирная. Тяжёлая, как гарь на дне кастрюли. Но это комплимент. Работы — как сны шамана (нет, не о том думаешь), который переел грибов и лёг на обочине архангельского леса.

Выставка: хоррор, пещеры, перцы

Гуляя по выставке, жаль, что небольшой (но, впрочем, резиденты музея Борисова никогда не отличались массовостью, что наверно и хорошо, ведь чувство лёгкой неудовлетворённости заставляет возвращаться вновь и вновь). ААА МЫСЛЬ УНЕСЛО! Так вот, гуляя по выставке натыкаешься на различные состояния, ведь глядя на работы Евы можно ощутить хоррорность и неуютность (в положительном ключе, если понимаете, о чём я — это как посмотреть хороший ужастик и получить свою дозу полезного стресса), и единение с природой и предками, ведь в некоторых работах чётко прослеживается намёк на наскальную живопись (ВИДЕТЬ ПЕЩЕРА. СЧАСТЛИВ. ДУМАТЬ. ГРУСТЬ.), есть видеоарт на котором сама Ева стоит на берегу и ловит взглядом своих птиц-наставников, которые следят за ней где-то за кадром, есть и мемные моменты по типу:

« — Ну как? — Похож на болгарский перец»

Это про птицу, если вы вдруг решили, что это кулинарный перфоманс.

В этой выставке есть всё, что мне так любимо, особенно в современном искусстве: нихрена не понятно, но очень интересно первые минут 20, потом погружаешься, начинаешь въезжать, считывать смыслы, проникаешься, сливаешься с автором в одну волну восприятия и кайфуешь. Выставка отменная! Жаль, что она уже закончила своё существование, и была слишком уж маленькой, но от того более милой и интимной.

А ЦСИ-то жив?

Теперь, собственно, о родимом ЦСИ.

Когда-то он жил и цвёл исключительно на грантах, как капризный горшечный цветок. Сейчас — проект фактически заморожен, потому что гранты, оказывается, выделяются нынче только на фестивали поедания ухи и баттлы частушек.

ЦСИ как полноценная организация не функционирует. Работают только мастерские да выставки от резидентов, что в целом лучше, чем ничего. Но всё же обидно, что место, где ещё недавно стояла передовая культурная застава Архангельска, теперь больше напоминает остров живых среди пустоты. Тихо, красиво, но одиноко.

Вывод:

Выставка Евы Загурской — это тот редкий случай, когда в маленьком пространстве укладывается большая мысль.

ЦСИ — как птица, которая знает, что она птица, но которой никто не дал крыльев.

Смотрите, размышляйте, пока есть такая возможность. И не забывайте возвращаться. К себе. К ЦСИ. К птицам.

Валентин Язвов