Подробнее о том, что для Архангельской области значит Юрьевский рубеж, читайте в материале «Дальше враг не прошёл». Напомним только, что на этом участке в октябре 1918 года было остановлено продвижение интервентов вглубь страны силами 1300 бойцов Юрьевского полка.

Сегодня в обозерских лесах продолжает развиваться музей под открытым небом, посвященный подвигу юрьевцев. Это место живёт исключительно благодаря энтузиазму команды «Штык решает», АНО «Победа», спецподразделения «Ратник» и многих других неравнодушных к истории людей, которых объединили Игорь Слободянюк и Алексей Сухановский.

Помогают им и средства от губернаторских грантов, за что лидеры «Штыков» им безусловно благодарны, добавляя при этом, — На каждый ваш рубль мы вкладываем своих десять.

Официальное открытие рубежа состоялось в 2023 году в присутствии губернатора Александра Цыбульского и с того времени на рубеже многое поменялось в лучшую сторону. Во-первых, появилось целых два просторных помещения: купол на входе и полноценное здание, куда влезает сотня человек. Главный дом отапливается, запитывается от генератора и благодаря этой постройке мемориал доступен для посещения круглый год — лекции о героях-юрьевцах можно слушать в теплом месте, а уже после выходить на экскурсию по заснеженным окопам.

Во-вторых, энтузиасты смастерили и выкатили на поле боя еще одну пушку, способную очень громко стрелять пиротехникой, появился стенд «полевая археология» со снарядами и предметами быта, найденными на рубеже. Многие архивные фотографии, распечатанные на баннерах, обновили и разнообразили новыми снимками.

Реплику упавшего английского биплана временно убрали на зиму, зато Игорь Слободянюк пообещал скоро привезти в музей — присядьте — точную копию танка Mark V и БРОНЕПОЕЗД! Нет, вам не показалось. Информацию о выходе бронепоезда с запасного пути подтвердили в СЖД.

Конечно, приезжать на Юрьевский рубеж лучше осенью (и вместе с губернатором): 2 года назад официальное открытие сопровождал настоящий спектакль от реконструкторов, отыгравших волнительное ожидание боя, само сражение и радость победы.

В прошедшую пятницу школьников встречал почетный караул красноармейцев, в честь них палили пушки и вместо преподавателей бланки диктанта Победы раздавали девушки в форме начала прошлого века. Для обычной контрольной это уже слишком круто, но о реакцию детей опишем чуть позже.

Пока напомним, что не один большой выезд «Штыков» не обходится без почетного гостя. В этот раз им стал Герой Соцтруда, генерал-лейтенант Алексей Макарычев — живая история. Он родился за сутки до начала Великой Отечественной войны, в разгар войны Холодной строил ядерный щит Союза на Кольском полуострове, а сразу оттуда был переброшен на Байконур готовить к запуску ракету-носитель «Энергия» с первым космическим кораблем многоразового использования «Буран». Макарычев строил и наш космодром в Плесецке.

Генерал Макарычев оставил впечатление, будто посмотрел на офицера из старого кино — крепкий голос, военный юмор, скромность к похвалам и галантность по отношению к дамам. Каждый раз, когда Алексей Алексеевич начинал говорить, складывалось ощущение, что человек выступает перед строем. Несмотря на возраст, Алексей Макарычев обладает живым умом, говорит сходу, легко формулирует торжественные речи.

В подарок от «Штыков» генерал получил двинскую сёмгу, а в ответ подарил школьникам столько внимания, сколько потребовалось: фотографировался с каждым желающим, больше часа раздавал автографы, был дружелюбен и ни разу не показал усталости.

На память о диктанте старшеклассники получили стикеры на телефон и портреты Алексея Макарычева с личной подписью. Кроме этого, лично к присутствующим на Юрьевском рубеже из космоса и с Земли обратился космонавт Иван Вагнер. Причем, это было не абстрактная речь, а адресные слова для тех, кто днём пятницы соберется писать победный тест на мемориале Гражданской войны.

Обращений в тот день было много. На истинный путь подростков наставляли участники команды «Штык решает», генерал Макарычев, бойцы «Ратника» и многие другие причастные к созданию Юрьевского рубежа. Пока разные люди говорили со сцены, было интересно наблюдать за реакцией школьников.

Особо громкие лозунги вызывали на их лицах плохо скрываемое удивление, некоторые смотрели спикерам в рот, записывая на телефоны, но большинство либо перешептывались друг с другом, либо просто смотрели в пустоту.

Похоже, поначалу детям казалось, что их выстроили на очередную торжественную линейку, коих в их жизни в последнее время предостаточно. Судя по подслушанным диалогам в начале поездки, восторженного патриотизма в старшеклассниках было немного: они обсуждали насущные дела, свежие сплетни и просто шутили на отвлеченные темы.

Сам диктант тоже большого волнения не вызвал. После окончания 45 минут, отведенных на тест, можно было слышать фразы вроде «Что-то написал», «Откуда я знаю <имя маршала> и где он был?» и прочее.

Зато сразу после диктанта, когда у подростков началось свободное время, наблюдать за ними стало интересней. Например, небольшая группа школьников пошла гулять по экспозиции, чем дальше, тем медленнее были их шаги. Сначала они стали останавливаться у стендов с фотографиями, потом вчитываться в информационные листы, потом задавать вопросы взрослым. То есть, может быть, не всех, но кого-то эта поездка явно зацепила.

Когда организаторы стараются погрузить гостей в атмосферу музея, это не может не откликнуться ответной реакцией. Бои на Юрьевском рубеже — не то, чтобы общеизвестная история. В большинстве учебников эти события либо не упоминаются вовсе, либо проговариваются вскользь, а тут ожившая история разворачивается на глазах.

Кроме того, когда вместе с тобой тот же диктант пишут взрослые дядьки, чиновники, целый генерал, солдаты и учителя, то у детей невольно появляется чувство единения. Теперь они не должны знать материал ради оценки или одобрения педагога, а участвуют в общем деле и наверняка подумают, что дело это нужное.

Хочется сказать пару слов и о самом диктанте Победы. Присутствующим на Юрьевском рубеже достались тесты с привязкой к региону. Там были вопросы вроде «Какой город носил название Молотовск?», блок про Северные конвои, а кому-то попались вопросы про адмирала Кузнецова.

Автор материала писал диктант дома на официальном сайте проекта и, несмотря на указанный город проживания, вопросы пришли явно всероссийские. Мой результат 14 баллов из 24, что едва тянет на «удовлетворительно», но и вопросы порой попадались явно не для среднего ума 10-классника.

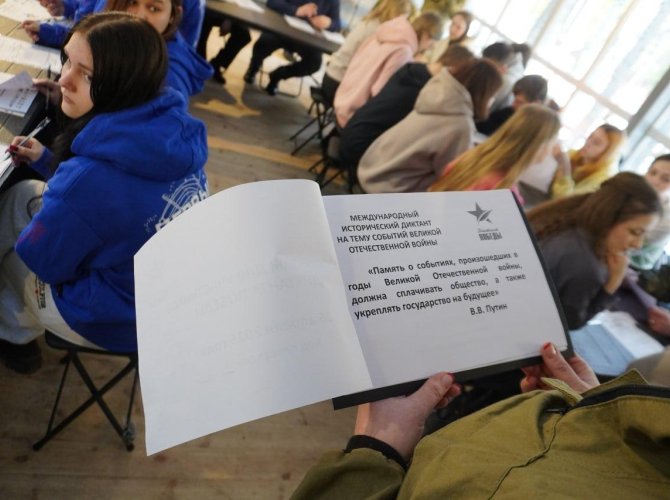

Прежде всего, хочется отметить слишком топорную привязку СВО к событиям Великой Отечественной войны. Целых три вопроса в диктанте были построены по следующему образцу: «В марте 1944 г. дивизия под командованием полковника А. П. Дорофеева (позднее генерал-майора и Героя Советского Союза) первой ворвалась в этот город, ставший в том же году центром одноимённой области, образованной после изгнания немецко-фашистских оккупантов. В ноябре 2022 г. на территории этой области в ходе СВО погиб протоиерей М. В. Васильев, посмертно удостоенный звания Героя Российской Федерации. Назовите город, подразумеваемый в задании».

Быстрый опрос среди знакомых показал, что ни первая, ни вторая часть вопроса не наводит на ответ. Его нужно просто знать.

Вопросы, не отсылающие к специальной военной операции напрямую, касаются боев на территории Украинской ССР, причем, ни одного вопроса не было про катастрофу 1941 года.

Иными словами, специфический попался тест. Причем, большую часть на большую часть вопросов невозможно ответить с помощью смекалки. Человек должен четко знать заученный ответ. Не знаем, как сейчас, но в начале 2010-х информации, которую требует знать диктант, в школьной программе не было и, видимо, на 100% написать его могут только отъявленные знатоки и Великой Отечественной, и СВО.

Впрочем, нельзя исключать, что автор публикации малограмотный.

Это всё к тому, что без Юрьевского рубежа диктант Победы стал бы очередной малопонятной контролшей, а выездная экскурсия явно отложится в памяти и часть ребят явно уйдет на каникулы с большим интересом к истории.

Александр Губкин.